As Gerações da Poesia Romântica

A poesia romântica no Brasil se constituiu por três gerações distintas, com aspectos individuais, mas que, vista em seu conjunto de produções, é possível perceber, apesar de serem três maneiras diferentes de se escrever poesia dentro de um mesmo período literário, que todas colaboram, cada uma com sua forma, para o projeto de construção de uma identidade cultural e literária de nosso país. Vejamos, então, os principais ideais dessas correntes, os autores e produções de destaque:

Nacionalismo (ou Indianismo)

Os poetas, que fizeram parte dessa primeira geração da poesia romântica, apresentaram textos voltados principalmente para as características de uma literatura própria do Brasil, tratando de aspectos que envolviam a cultura e comportamento indígena para, assim, apresentar uma literatura peculiar.

Dentre os principais escritores deste período na poesia estão:

- Gonçalves de Magalhães (Rio de Janeiro –1831/1882 – Roma)

Fundou a Revista literária Niterói, considerada um dos marcos do início do Romantismo no Brasil e publicou a obra poética Suspiros poéticos e saudades (1836), considerada a primeira produção literária do nosso movimento romântico. Para Candido (2006, p. 89),

Os jovens românticos da Niterói são em primeiro lugar patriotas que desejam complementar a Independência no plano estético; e como os moldes românticos previam tanto o sentimento de segregação quanto o de missão – que o compensa – o escritor pôde apresentar-se ao leitor como militante inspirado da ideia nacional.

A obra apresenta, em seu Prólogo, o anúncio de uma mudança profunda na literatura que envolvia os ideais nacionalistas, os temas religiosos, o sentimentalismo, a oposição das formas clássicas e dos temas mitológicos. Também escreveu o poema épico Confederação dos Tamoios (1856), que trata da rebelião dos indígenas contra os colonizadores entre 1554 e 1567. O poema defende os índios como sendo defensores de suas terras, o que resultaria posteriormente (com a independência política) em um forte sentimento nacionalista. Observemos um trecho do poema que marcou o início do Romantismo no Brasil:

Redobrando de força, qual redobra

A rapidez do corpo gravitante,

Vai discorrendo, e achando em seu arcanos

Novas respostas às razões ouvidas.

Mas a noite declina, e branda aragem

Começa a refrescar. Do céu os lumes

Perdem a nitidez desfalecendo.

Assim já frouxo o Pensamento do índio,

Entre a vigília e o sono vagueando,

Pouco a pouco se olvida, e dorme, sonha,

[...]

(MAGALHÃES, s/d).

- Gonçalves Dias (1823-1864)

Foi considerado o primeiro poeta romântico brasileiro autêntico, sendo muito influenciado ainda pelo saudosismo e pela poesia portuguesa, por abordar o tema do amor, da natureza e de Deus. Ele iniciou o que ficou conhecida como a “primeira geração romântica”, a nacionalista ou indianista. Em seus poemas, o “mito do bom selvagem”, já presente entre os árcades, adquiriu contornos de matéria poética.

O poema Canção do exílio (1843), de sua autoria, passou a ser considerado o poema que expressa a máxima dos ideais do nacionalismo e indianismo na poesia da primeira geração romântica, tornando-se a próxima representação desse nacionalismo:

Canção do exílio

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá;

As aves, que aqui gorjeiam,

Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,

Nossas várzeas têm mais flores,

Nossos bosques têm mais vida,

Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite,

Mais prazer encontro eu lá;

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores,

Que tais não encontro eu cá;

Em cismar –sozinho, à noite–

Mais prazer encontro eu lá;

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra,

Sem que eu volte para lá;

Sem que desfrute os primores

Que não encontro por cá;

Sem qu'inda aviste as palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

Coimbra - junho/ 1843

(DIAS apud BARBOSA, 1999, pp. 66-67).

Nesse poema é possível identificar a presença de vários componentes da linguagem literária romântica como:

- O nacionalismo e a exaltação da natureza, quando o eu lírico remete a elementos naturais específicos do Brasil da época, como “palmeiras”, intensidade dos bosques, das flores, os sabiás nativos e as variedades encontradas em solo brasileiro, toda a construção desse cenário “único”, colabora para a composição de uma visão idealizada da Pátria;

Figura 3.1 - Representação do nacionalismo na primeira geração romântica brasileira

Fonte: Wikimedia Commons.

- O sentimentalismo e o subjetivismo, com o uso de pronomes pessoais “minha”, “meus” “nossos”, por exemplo, e com a intensidade “tem mais cores/ tem mais vida/ mais amores”. Essas escolhas reforçam a marca de subjetividade e individualidade;

- O Saudosismo: esse poema foi composto por Gonçalves Dias em Coimbra (centro da cultura portuguesa da época) e marca o saudosismo no jogo sonoro e de sentido, com os monossílabos “cá” e “lá”, acrescentados com a figura do “sabiá” e seu canto nativo. Esse recurso “cria uma sonoridade muito brasileira, nunca antes vista em nossa poesia colonial ou na portuguesa” (CEREJA; MAGALHÃES, 1995, p. 8).

- A religiosidade é identificada na evocação e na prece do eu lírico a Deus, na última estrofe, e também sintetiza todos os elementos anteriores, o saudosismo, o subjetivismo e o nacionalismo.

A poética romântica pode ser considerada simples e singela, mas não é por acaso, pois já que a palavra de ordem era liberdade, o poeta romântico não estava preso às formas fixas e clássicas outrora vigentes. É na simplicidade e melancolia- sentimento muito comum em obras românticas – que a Canção do Exílio (1843), de Gonçalves Dias, que a escreveu quando estava exilado na África, torna-se um símbolo do romantismo no Brasil, pois tal poema e estrutura simples e fácil compreensão. Tamanha importância dessa obra reflete-se no fato de que alguns nos seus versos depois foram incorporados ao nosso hino Nacional (FERREIRA, 2012, p. 5).

- Araújo Porto Alegre (1806-1879)

Poeta com ampla produção artística, na primeira geração romântica, com poemas com fortes características nacionalistas, também produziu caricaturas, desenhos satíricos e telas sobre o Brasil da época. Dentre sua produção literária, destacam-se o livro de poemas Brasilianas (1863), o poema épico Colombo (1866) e a peça Angélica e Firmino (1845).

Byronismo (ou Ultrarromantismo)

A segunda geração romântica, conhecida também como ultrarromantismo, geração do “mal do século” ou “egótico”, segundo Bosi (2012), recebeu influências das manifestações góticas da literatura norte-americana. As produções poéticas desse período se caracterizaram pelo extremo subjetivismo, que inclusive parecia dissolver as hierarquias (Pátria, Igreja, Tradição) em estados de alma individuais.

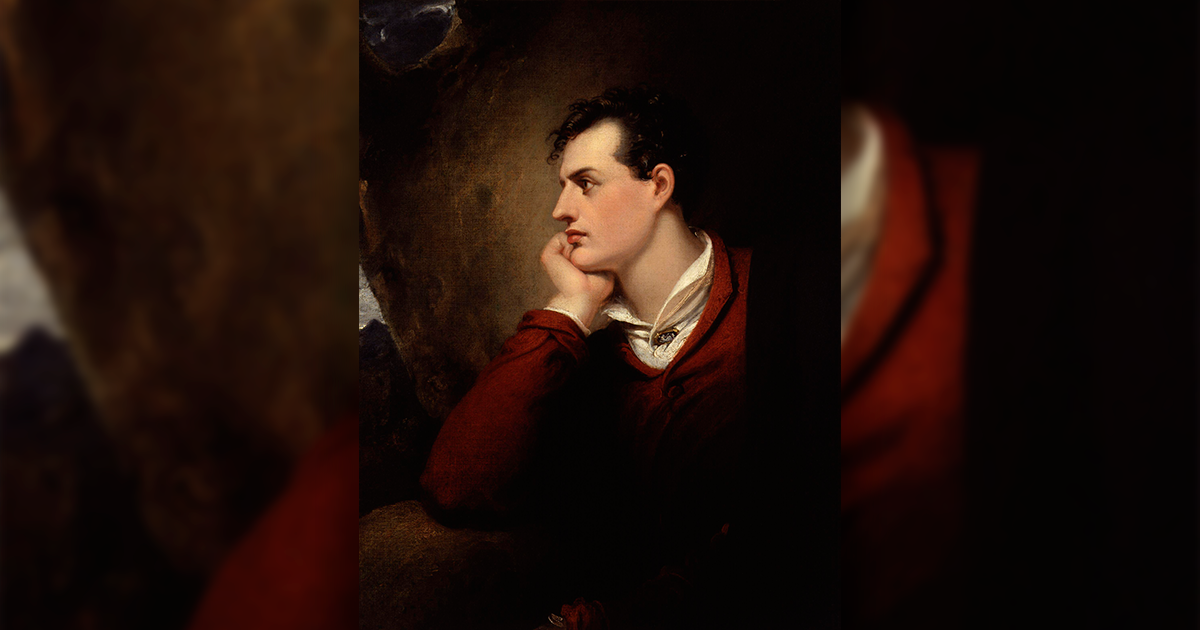

Figura 3.2 - Lord Byron, como a principal referência da segunda geração romântica no Brasil

Fonte: Wikipedia.

Também cultivaram uma temática emotiva de amor e morte, dúvida e ironia, entusiasmo e tédio, devaneio, erotismo obsessivo, melancolia, depressão, e valorizaram os excessos e hábitos boêmios. Dentre os escritores desse período se destacaram:

- Álvares de Azevedo (1831-1852)

Suas obras Lira dos vinte anos e Noite na Taverna são a maior expressão da evasão para o sonho, do extremo subjetivismo e do retrato de um mundo decadente e com muitos vícios. A melancolia, o tédio, o pessimismo e a morte são temas presentes em suas produções. Compostas por um léxico com vários grupos nominais próprios (por exemplo, desespero pálido), suas obras fogem da rotina e se concentram nos aspectos mórbidos da existência. Também apresentam imagens satânicas herdadas, principalmente, do poeta inglês Lord Byron, que remetem a domínios obscuros do inconsciente.

SAIBA MAIS

Lord Byron

George Gordon Byron (1788 - 1824) foi um poeta romântico inglês que influenciou toda uma geração de escritores com sua poesia ultrarromântica. A ele estão associados termos como o spleen, que significa tédio, mau humor e melancolia, geralmente causados por amores não correspondidos ou pela descrença na vida em razão da aproximação da morte, temáticas comuns na poesia ultrarromântica.

De família aristocrática (porém, com dívidas), passava a vida a escrever poesia e a gastar dinheiro, vivendo no ócio. Suas principais obras são Horas de Lazer (1870), A Peregrinação de Childe Harrold (1812-1818) e Don Juan (1819-1824). Saiba mais sobre esse referencial tão importante da segunda geração romântica brasileira no site a seguir.

<http://www.soliteratura.com.br/romantismo/romantismo05.php>.

Fonte: Lord Byron (on-line).

Lira dos Vinte anos é uma obra poética dividida pelo poeta em duas partes e teve, posteriormente, a terceira parte acrescentada. A primeira parte é composta por poemas em que se identifica o sentimentalismo, o idealismo sonhador, o tema do amor platônico, da morte, das ideias vagas e abstratas, do devaneio e da tristeza. Já, a segunda parte apresenta um maior enfoque na ironia e no sarcasmo. O poeta continua a tratar dos temas do amor e da morte pelas representações sombrias, mas acrescenta o diálogo com objetos ou situações do cotidiano. A passagem da primeira para a segunda parte é marcada por um prefácio. Vejamos um trecho:

PREFÁCIO

Cuidado, leitor, ao voltar esta página!

Aqui dissipa-se o mundo visionário e platônico. Vamos entrar num mundo novo, terra fantástica, verdadeira ilha Baratária de D. Quixote, onde Sancho é rei e vivem Panúrgio, sir John Falstaff, Bardolph, Fígaro e o Sganarello de D. João Tenório: — a pátria dos sonhos de Cervantes e Shakespeare.

Quase que depois de Ariel esbarramos em Caliban.

A razão é simples. É que a unidade deste livro funda-se numa binomia: — duas almas que moram nas cavernas de um cérebro pouco mais ou menos de poeta escreveram este livro, verdadeira medalha de duas faces (AZEVEDO, 1999, p. 119).

A terceira parte, que foi acrescentada posteriormente, é considerada pelos críticos como sendo uma continuação da maneira de se desenvolver os temas na primeira parte. Vejamos como os elementos do byronismo, ou ultrarromantismo, encontram-se claramente presentes no soneto a seguir, retirado da primeira parte de Lira dos Vinte anos:

SONETO

Pálida, à luz da lâmpada sombria,

Sobre o leito de flores reclinada,

Como a lua por noite embalsamada,

Entre as nuvens do amor ela dormia!

Era a virgem do mar! na escuma fria

Pela maré das água embalada!

Era um anjo entre nuvens d’alvorada

Que em sonhos se banhava e se esquecia!

Era mais bela! o seio palpitando...

Negros olhos as pálpebras abrindo...

Formas nuas no leito resvalando...

Não te rias de mim, meu anjo lindo!

Por ti — as noites eu velei chorando,

Por ti — nos sonhos morrerei sorrindo!

(AZEVEDO, 1999, p. 66).

A imagem da mulher, como sendo o próprio amor idealizado e distante, a mulher pálida, virgem e metaforizada na figura do “anjo” é a típica caracterização feminina da segunda geração romântica. O uso frequente da comparação e da metáfora com palavras, que remetem para a penumbra, para um leito que nos deixa em dúvida se a mulher apresentada está realmente dormindo ou se acaba por falecer, nos coloca no estado de “entre” a vida e a morte, da oscilação e do entrelaçar entre esses dois pontos. Assim, é possível perceber o tema da morte, do pessimismo, da angústia, do sentimentalismo, da mulher idealizada e do subjetivismo, por exemplo, por meio da escolha de palavras que, tanto pelo sentido, quanto pela sonoridade e metrificação do poema, indicam a própria melodia fúnebre e o sentimento de tristeza do eu lírico.

- Casimiro de Abreu (1839-1860)

Também pertencente à segunda geração da poesia romântica, Casimiro de Abreu apresenta poemas temáticos que remetem a saudade da infância, amor à natureza, religião sentimental, buscando também um “modo de conhecer a realidade na linguagem e pela linguagem” (BOSI, 2012, p.122). Apesar de pertencer à geração de Álvares de Azevedo, suas produções não apresentam o mesmo teor angustiante, mórbido e, às vezes, satânico do escritor de Lira dos Vinte anos. Porém, o uso da linguagem simples, com ritmo fácil com rima repetitiva, além de uma temática voltada para os sentimentos saudosistas, sobre a Pátria e a infância, contribuiu bastante para desenvolvimento da poesia romântica desse período.

Sua produção está reunida em As primaveras (1859), em que consta seu poema mais conhecido e parodiado pelos poetas de períodos posteriores. De acordo com Candido (2002, p. 60),

O lirismo açucarado de toque sentimental, dissolvendo a natureza na emoção e a emoção na confissão, foi um dos traços que mais atraíram o leitor do tempo. Ele predomina de maneira alarmante na produção média, em dezenas e dezenas de poetas, dos quais pode ser considerado paradigma Casimiro José Marques de Abreu (183960), cujo livro Primaveras (1859) se tornou um dos mais populares quase até hoje. A sua versificação correta e fácil, a ternura algo mórbida do tom e a capacidade de despertar uma piedosa simpatia tiveram eco no gosto médio; e só a crítica dos nossos dias, com Mário de Andrade, discerniu o que havia nele, por baixo dos traços mencionados, de erotismo quase agressivo, disfarçado pelo aspecto convencional do texto. Talvez por isso Casimiro de Abreu tenha atraído tanto as moças, que encontravam na sua obra a força do sexo sem ofensa às convenções.

Acompanhe todas essas características no poema a seguir:

Meus oito anos

Oh! que saudades que tenho

Da aurora da minha vida,

Da minha infância querida

Que os anos não trazem mais!

Que amor, que sonhos, que flores,

Naquelas tardes fagueiras,

À sombra das bananeiras,

Debaixo dos laranjais!

Como são belos os dias

Do despontar da existência!

_ Respira a alma inocência,

Como perfume a flor;

O mar é -- lago sereno,

O céu -- um manto azulado,

O mundo -- um sonho dourado,

A vida -- um hino d’ amor!

[...]

Fonte: Abreu (apud BARBOSA, 1999, p. 114).

- Junqueira Freire (1832-1855)

O sentimento de angústia, sofrimento e pessimismo, que marcou a poesia ultrarromântica, encontra-se presente em Junqueira Freire, por meio da tensão mostrada entre vida espiritual, material, religiosa e morte, usando como próprio material poético a vida religiosa (foi monge beneditino, sacerdote e poeta). Destaca-se a obra Inspirações do claustro (1855).

- Fagundes Varela (1841-1875)

A poesia de Fagundes Varela é variada e apresenta elementos que vão, desde a exaltação da natureza e da Pátria, do sentimento religioso, até o mal do século e desejo pela abolição dos escravos. A perda de dois filhos bebês é apontada por alguns críticos como uma marca considerável na escrita de um de seus poemas de maior destaque, Cântico do Calvário (1883) e do início da vida boêmia, noturna e com vícios do poeta.

SAIBA MAIS

O Romantismo em “Crepúsculo”

Querido(a) aluno(a), estudar o Romantismo pode parecer dedicar-se a algo bem distante da nossa atualidade, algo que ficou em nosso passado literário. Mas será mesmo? Há alguns anos ficamos sabendo do sucesso da série Crepúsculo e dos seus personagens vampiros entre os adolescentes e jovens. Mas, você sabia que essa série de tanto sucesso nas livrarias, na televisão e na internet se baseou nos princípios do Romantismo?

Vários elementos, desde os cenários, os comportamentos e os personagens se aproximam muito com o Romantismo inspirado por Lord Byron.

Confira a leitura da matéria publicada pela Revista Literatura (Edição 41/2012): Saga Crepúsculo, Vampiros Modernos e Romantismo Clássico, por Janaina M. Cerutti.

<https://www.webartigos.com/artigos/vampiros-modernos-e-romantismo-classico-a-receita-da-saga-crepusculo/41430>.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Condoreirismo

A terceira geração da poesia romântica surgiu em um contexto de crise rural, do lento crescimento da cultura urbana, da repulsa pela moral nas relações entre senhor e servo do Brasil Império. Seus escritores foram influenciados pela obra sociopolítica do escritor francês Victor Hugo. O condor, ave nativa da Cordilheira dos Andes, deu nome a essa geração e está diretamente ligado à ideia de liberdade, que se pretendia conseguir em relação aos escravos. A principal marca que caracteriza a poesia condoreira é a crítica à escravidão dos negros, a denúncia das condições de vida e o direito pela libertação desses povos. Destaca-se nesse período a poesia social e a luta pela igualdade, justiça e fraternidade. Vejamos alguns de seus principais nomes.

O poeta Castro Alves torna-se o principal representante dessa terceira geração, por meio de uma poesia que defende os direitos de libertação dos escravos. Também critica em seus versos a realidade de uma nação que, em suas palavras, sobrevive à custa do sangue do negro escravizado, conforme escreve em Navio Negreiro.

A poesia romântica de Castro Alves se diferencia da poesia da primeira e segunda geração, por não se centralizar no individualismo dos próprios sentimentos. Ao contrário, sua poesia se preocupa com os problemas sociais de sua época e até questiona os ideais nacionalistas, já que, de nada adiantaria o louvor a um país que se baseia na exploração de índios e negros. O tema da vida é tratado em suas poesias com exaltação e paixão, ou seja, de maneira bem diferente dos ultrarromânticos. Suas principais produções podem ser agrupadas em:

- Poesia lírico-amorosa: trata do tema da mulher amada como uma figura real e sensualizada. É forte o tema da oscilação entre vida e morte, o amor espiritual e carnal, o sentimentalismo, os temas da esperança e do desespero, por exemplo, em Espumas Flutuantes (1870), conjunto de 53 poemas:

Boa-Noite

Boa-noite, Maria! Eu vou-me embora.

A lua nas janelas bate em cheio.

Boa-noite, Maria! É tarde... é tarde...

Não me apertes assim contra teu seio.

Boa-noite!... E tu dizes — Boa-noite.

Mas não digas assim por entre beijos...

Mas não mo digas descobrindo o peito

— Mar de amor onde vagam meus desejos.

[...]

( ALVES apud CEREJA; MAGALHÃES, 1995, p. 82).

- Poesia social: suas poesias denunciam as desigualdades sociais, a escravidão e a maneira precária com que os negros eram transportados para o Brasil. O poeta evoca a natureza e às divindades para que vissem a injustiça com os negros e interviessem para que a viagem rumo ao Brasil fosse interrompida. Por causa desses temas e da solidariedade com as condições desumanas, Castro Alves ficou conhecido como “o poeta dos escravos”. Dentre as principais obras dessa temática estão: Vozes d’ África: Navio Negreiro (1869), poema épico, A Cachoeira de Paulo Afonso (1876) e Os Escravos (1883). Observemos um trecho de Navio Negreiro:

6ª

Existe um povo que a bandeira empresta

Pra cobrir tanta infâmia e cobardia!...

E deixa-a transformar-se nessa festa

Em manto impuro de bacante fria!...

Meu Deus! Meu Deus! Mas que bandeira é esta,

Que impudente na gávea tripudia?!...

Silêncio!... Musa! chora, chora tanto,

Que o pavilhão se lave no teu pranto ...

Auriverde pendão de minha terra,

Que a brisa do Brasil beija e balança,

Estandarte que a luz do sol encerra,

E as promessas divinas da esperança...

Tu, que da liberdade após a guerra

Foste hasteado dos heróis na lança,

Antes te houvessem roto na batalha,

Que servires a um povo de mortalha!...

Abaixo, veremos a pintura de um navio negreiro, em que, consonante ao poema de Castro Alves, conseguimos ter a impressão de todo o sofrimento da escravidão sofrida pelos escravos.

Figura 3.3 - O Navio Negreiro ilustrando a terceira geração romântica no Brasil

Fonte: Wikimedia Commons.

SOUSÂNDRADE (1823-1892)

O poeta Sousândrade produziu uma obra extensa que foi, na maioria das vezes, resultado de suas viagens e do contato com a realidade de outros países. Destaca-se entre os poetas românticos brasileiros pela originalidade, pelo uso de palavras em inglês, neologismos, palavras indígenas e sonoridade dos poemas. Suas produções ficaram esquecidas por muitos anos e foram estudadas com maior atenção na década de 1960 pela crítica literária de Haroldo e Augusto de Campos.

O poema mais famoso de Sousândrade é Guesa Errante (escrito entre 1858 e 1888), inspirado em uma lenda dos Andes, em que há a consolidação do capitalismo como sendo uma doença, denunciando a exploração dos índios pelos povos europeus.